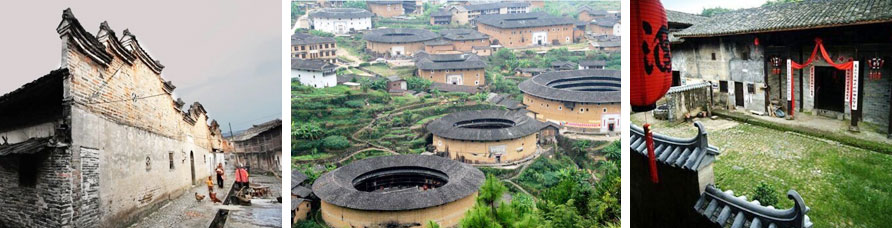

世界各地的客家乡贤乡亲,最想了解的客家历史、客家文化和客家民俗民情,在赣州都能得到充分的体验和满足。在赣州不仅可以随处听到客家乡音、采茶戏曲牌和优美的客家山歌,而且还可以随处品尝到风格各异的客家菜肴和风味小吃;不仅可以看到客家古村、典型的客家方围、圆围,而且可以游览融客家文化与客家建筑风格为一体的客家文化城和客家风情园。

江西上犹,是客家人聚居繁衍和客家文化重要的发祥地之一。但由于各方面的原因,一些传统的客家文化项目濒临失传。为此,上犹县动员各级组织和社会力量,拯救客家文化遗产,挖掘客家文化资源。“九狮拜象”是上犹独具特色的大型灯彩,上犹县投入巨资,组织民间艺人重新开发、拯救了这一客家文化遗产。去年,“九狮拜象”在赣州市参加赣南首届民间民俗艺术调演,获得了工艺制作、民间文化、表演等5个一等奖。

近年来,这个县还对客家门楣、客家方言、客家民谣、客家谚语、俗语、歇后语等进行收集整理,并先后编辑出版了《门楣题辞》、《上犹客家谚语选》、《营前客家传统婚丧礼俗》等书籍,这些书籍深受群众的喜爱。全省十佳文艺工作者之一李伯勇创作的小说、散文等文艺作品,客家语言十分丰富,被誉为“乡土文化创作一奇葩”。上犹的客家山歌具有与众不同的韵味,目前在民间流传的客家山歌曲牌就有150多种,民间唢呐客家曲牌40多种。由该县赖良淦整理的10首客家民歌入编《江西民歌集成》。

江西兴国县梅窖镇的山水之中,镶嵌着一座神奇而美丽的村庄——三僚。它被人们誉为“堪舆文化的发祥地”、“中国风水文化第一村”。近几年,一批批省内外游人,以及海外的客家人,甚至包括一些新闻媒体皆纷至沓来,寻找先人的踪迹和山水的奥秘。

这个拥有四千余人口的大村庄,大部分为曾、廖两个姓氏。地处僻壤的三僚是因为风水大师杨筠松而出名的。杨筠松因救世济贫而被世人称之为救贫仙人,他曾在朝廷掌管灵台地理之事,拜为金紫光禄大夫。唐朝乾符六年,黄巢起义,直捣长安,震惊朝野。杨筠松携带宫廷风水秘笈,从京城逃出,南下辗转至三僚定居。擅长堪舆、天文地理之术的杨筠松发现三僚村的地形构造竟像一个堪舆用的罗盘,盆地中一座石头山上的方位造型也形如罗盘中的指针。于是,漂泊中的杨筠松带着他的两个弟子曾文 、廖王禹就在此地搭建了三个茅棚定居下来,三僚也因此得名。从此,杨筠松就在这里授徒著书,创立和传播他的堪舆理论。在他的倡导下,中国民间的风水文化千年不竭地流传且盛行于海内外。

位于江西省赣州市全南县龙源坝镇雅溪村,是赣南客家围屋的佼佼者,始建于清朝光绪年间(约在公元1885年),现存有石围和土围两种,总占地面积为1010平方米。

布局样式:雅溪围屋其中,土围高3层,每层有17间房,围长29.8米,宽20.2米,高10.4米,占地约800平方米,大门设两层,有防火设备。石围呈正方形,围高12米,占地面积约410平方米,坐东朝西,依山傍水,地下排水系统良好,具有四水归堂的特点,大门用排石条砌成,3层门固如碉堡,4层围屋均用砖木结构,外墙采用三合土与卵石夯筑而成,围墙及碉楼上设有枪眼和瞭望孔,屋内有一口冬暖夏凉而甘甜的水井,围屋可攻能守,大门左侧原刻有“例授进士陈学士造”字样。

渔仔潭围,又称“客家酒堡”,位于赣州市龙南县里仁镇新里村渔仔潭,距县城10公里。渔仔潭现有李、黎两姓农户28户,人口153人,是一个依山傍水、拥有300多年历史的原生态古村落,渔子潭围是龙南客家围屋中山水格局保存最完整的围屋代表。

渔仔潭围建于清道光年间,距今近200年历史,系粟园围十八世孙李遇德从事客家酿酒致富后建此围,因此,渔子潭围自古就有“客家酒堡”之誉。围屋南北长55米,东西宽45米,占地2475平方米,围内建有三层结构民房,共有住房126间,另建有炮楼四座,围墙四周布满枪眼,围内曾常年储藏可供居民3个月生活所需的粮食和米酒,是典型的防御型客家围屋。

“虎形围屋”位于江西南部的定南县历市镇车步村方屋排,县级文物保护单位,始建于1786年,距今已有200余年历史。

围屋外呈方形,前宽40米,纵深33米,坐西北朝东南,背靠虎形龙脉青山,建筑造型为昂首坐视的虎形,大门塑造成虎头形状,因此得名“虎形围”。虎形围是风水喝形学说在客家围屋建筑上的经典案例,也是赣南围屋的杰出代表之一。

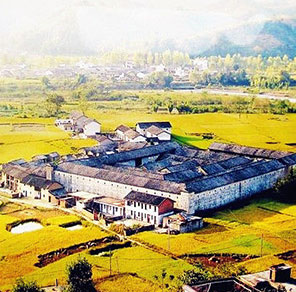

东生围俗称老围,建于清道光二十二年(1842年)落成于道光二十九年(1849年),历时8年,为陈氏朗庭所建。

在安远县镇岗乡,有一座中国最大的方形围屋——东生围。相传,生于乾隆48年的陈朗庭,因陈氏家族从福建省迁徙至安远县镇岗乡而落地生根,少年的他是一个放牛娃,正是这位放牛娃建造了面积3万多平方米的东生围。围屋见证了陈氏家族的兴盛,人数最多时五六百人居住,如今只有16户人家常住。这里有历经170多年风霜雨雪的鹅卵石,有防御外敌的坚实炮台,有四通八达的九井十八厅,有弥漫着香火味道的祠堂。这里的一砖一瓦,向人诉说着围屋的过去与辉煌。

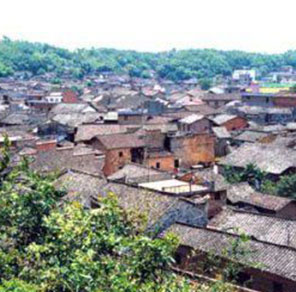

白鹭村属于江西省赣州市赣县区白鹭乡下辖的一个客家古村。位于赣县的最北端,毗邻兴国和万安,又有一脚踏三县之称。这里至今保留着大量完整的明清古建筑,以及浓厚的赣南客家文化。到目前为止,白鹭村是江南保存最完好最集中的客家古村落,虽历经860多年的风吹雨打,依然保存有大小不等一定规模的堂屋、祠宇共69座。

永镇桥(永镇廊桥),江西重点文物保护单位,位于江西省赣州市安远县城西的新龙乡江头村甲江河上,建于清顺治九年(1652年),僧人欧阳融六慕化建造。

关西围屋群位于龙南县关西镇,距龙南县城东南约23 公里,由关西新围、西昌围、田心围、鹏皋围、福和围构成,系徐氏家族所建。关西围屋群内的各围屋谱系清楚,传承有序,清晰地展现了赣南地区传统村落建筑从村寨——村围——围屋的变迁过程。

2012年,关西围屋群作为赣南围屋“三群四围”中的一员入选《中国世界文化遗产预备名单》,标志着赣南围屋获得了通向世界文化遗产的入场券。

田心围,位于龙南县武当镇大坝村田心小组,105国道南侧60米处的田垅,围屋由此得名。

围屋建于明末清初,整体结构前低后高、前方后圆。田心围建筑面积一万多平方米,达600多间,围内最多时住过900多人,是赣南现存年代最久、面积最大、房间最多、居住人数最多的一座围拢屋式客家围屋。

整座围呈盘龙状,围屋内有叶氏宗祠(茂松堂),以此为中心环建3圈,是砖石木料结构的封闭式圆形土建筑,占地面积12000多平方米。由内外三圈2—4层的楼房组成,各圈楼房之间有多处巷道相通,外圈楼上楼下层层相通。二三层有走马楼环环相连。外围基墙呈三层砌筑:外以河卵石浆砌,中以土实之,内层砖砌,厚1米有余;开设的四门均用麻条石作门框,有厚门页、吊闸、栅栏装置,设炮角楼五座,外墙周围密布枪眼。

大门内祠堂前有一眼井,大门坪立有两方形麻条石柱(上刻字迹已风化),前置一池塘,意为留水存财。围内房屋三百余间,门坪均以河卵石铺就。

围屋中心是一栋三堂式祠堂,外有三条围拢屋环抱,正面设有角堡,除正中大门外,两翼各设一侧门,侧门设计成城楼样式,兼作围屋的炮楼,门前有禾坪和半月形池塘。整座围屋高两层,外墙均用鹅卵石和三合土筑成,内墙多用土坯砖砌垒,围内皆用自然卵石铺地。田心围是当地最古老的一座大村围,建筑面积一万多平方米,围内最多时住过900多人,是赣南现存年代最早、面积最大、居住人数最多的一座围拢围式围屋。

2005年赣州市人民政府将其公布为第一批市级不可移动保护名录。2008年被龙南县人民政府列为第二批县级文物保护单位。

据悉,这部音乐剧自去年在赣州市公演以来已演出50多场,观众达6万多人次。在江西省第二届艺术节上,《围屋女人》曾获优秀剧目、优秀剧本、优秀导演及优秀音乐创作等14个奖项。